三番瀬を守る連絡会(2025年1月)

|

【1】千葉県は人工干潟計画を中止したのに

|

三番瀬は東京湾の奥部に残る貴重な干潟・浅瀬です。面積は約1800ha。三番瀬は半分以上が埋め立てられました。市川市も埋め立てを推進してきました。

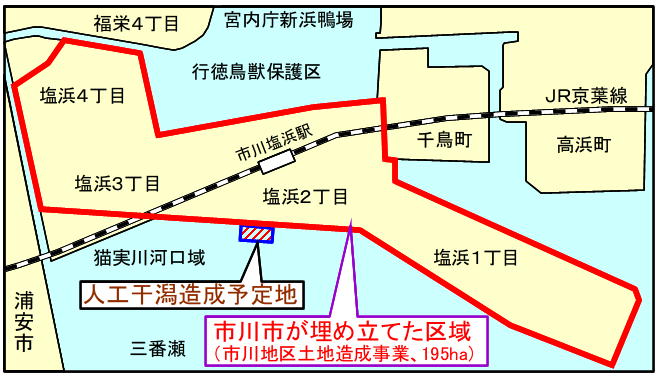

それでも、三番瀬は豊かな自然環境が残り、多種多様な生き物が生息しています。日本有数の渡り鳥の飛来地ともなっています。田中甲市川市長は、そのような三番瀬の一部をつぶす人工干潟造成計画を打ちだしました。工事は2025年6月から始まります。私たちは計画中止を求めています。

*生き物は死滅、維持費は莫大

私たちが中止を求める理由のひとつは、航路に堆積した土砂の搬入によって造成予定地の生き物が死滅することです。予定地は波の影響を受けやすい場所なので、侵食も避けられません。事業費は、造成費だけで3.5億〜7.5億円。土砂の補給がつづくので、維持管理費も莫大です。

*県が人工干潟計画を中止した理由

県も同じ場所で人工干潟の造成を計画しましたが、2016年に中止しました。県が中止した理由は次の二つです。

- 三番瀬の自然環境再生への効果は限定的である。また、多額の整備費や維持管理費を要する。

- 対象地の海域(猫実川河口域)は底生生物が多く生息しており、この区域は東京湾に残された貴重な干潟、浅海域である。

市川市塩浜2丁目の階段護岸。市川市はこの護岸前で人工干潟の造成を計画している

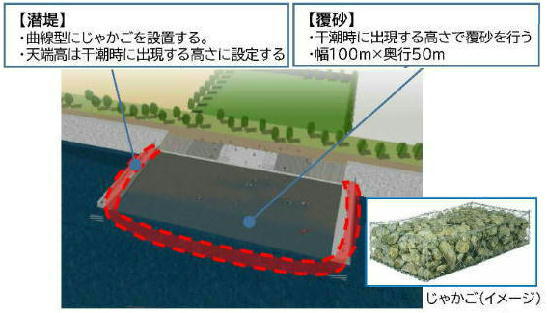

市川市が計画した人工干潟造成のイメージ

市川市が2023年8月に発表した人工干潟造成計画の規模は幅100m×奥行き50m(0.5ha)。

事業費は、造成費だけで3億5000万円〜7億5000万円。市は、三番瀬の一部をじゃかごで囲み、

そこに航路の浚渫土砂を搬入することによって人工干潟をつくるとしている。

|

【2】市川市は三番瀬をこれ以上つぶすな

|

田中甲市川市長は、人工干潟造成の目的についてこう強調しています。「人間が破壊した自然環境を私たちが取り戻す」。

しかし、埋め立てによって市川市行徳地区の干潟や浅瀬を破壊し、市民から海を奪ったのは市川市です。

かつて、行徳地区の海岸は新浜(しんはま)と呼ばれ、広大な干潟や浅瀬が広がっていました。国内最大級の野鳥の生息地でした。ところが、その干潟や浅瀬を市川市が埋め立てました。「新浜を守る会」の反対を押し切ってです。

市は、現在「行徳鳥獣保護区」となっている海域もそっくり埋め立てる予定でした。しかし、この海域は埋め立てを免れました。そのいきさつについては、当時の友納武人千葉県知事が『疾風怒濤─千葉県政20年のあゆみ』(崙書房)で次のように書いています。

昭和天皇が友納知事にこう要請したそうです。「市川市の行徳海岸にある“新浜御料場(ごりょうば)”(鴨場)の前面を埋め立てるそうだが、干潟は渡り鳥の餌場(えさば)であるので注意するように」。

そのため、この海域は埋め立てを免れました。昭和天皇の要請がなかったら、市川市は行徳鳥獣保護区となっている海域も埋め立てる予定でした。

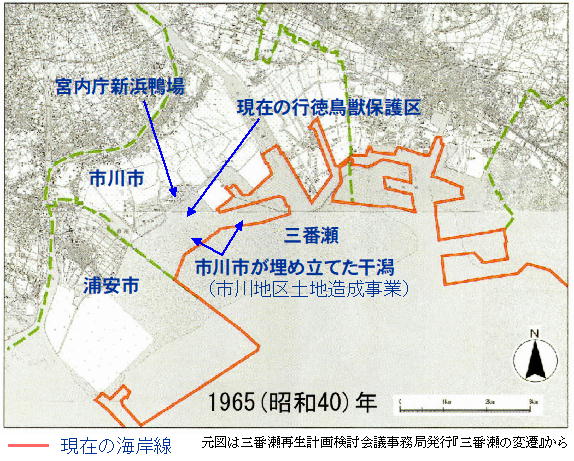

市川市が強行した埋め立ての名称は市川地区土地造成事業。埋め立て面積は195ha。現在の塩浜1丁目から4丁目です。着手は1969年4月。造成後の埋め立て地は、湾岸道路用地など公共用地を除いて市が取得し、市が分譲しました。

開発行政にとって、干潟や浅瀬は絶好のターゲットでした。海面を埋め立てて陸地にすると、埋め立て地がタダ同然で事業者のものになるからです。しかも、埋め立て地の価格は周辺の地価を参考に決められるため、それを売れば大都市に近いほど莫大な収益を得ることができます。海面の埋め立ては“無から有を生み出す錬金術”とみられていたのです。

このように広大な自然の干潟や浅瀬を市川市が破壊したという事実を隠し、「人間が破壊した自然環境を私たちが取り戻す」と主張することについては納得できません。

市川市は三番瀬をこれ以上つぶさないでください。

市川市が自然の干潟・浅瀬を埋め立てた区域

千葉県企業庁発行『千葉県企業庁事業のあゆみ』(1987年)から

|

【3】残っている干潟・浅瀬の保護が大事

|

*「人工干潟の成功例はない」(環境省)

田中市長は、人工干潟造成の目的として「手を加えることによって自然を再生していく」を強調しています。しかし自然の生態系は人智を超えた複雑な営みです。人間の思いどおりにはなりません。干潟は、多種多様な生き物が生息するとともに、海水の浄化に大きな役割を果たしています。そのような干潟を人工的につくるのは不可能です。実際に人工干潟の成功例はありません。

環境省の野生生物課もこう述べています。

-

「人工干潟の成功例は把握していない」

「貴重な干潟や浅瀬をつぶして人工干潟をつくる必要性は理解できない。人工干潟をつくることよりも、いま残っている干潟や浅瀬を保護することのほうが大事だ」

*「人工干潟は失敗例が多い」(千葉県企業庁)

千葉県は三番瀬埋め立て計画を打ち出した際、干潟埋め立ての“代償”として市川市沖で人工干潟を造ろうとしました。しかし担当部署の千葉県企業庁は述べました。「人工干潟は失敗例が多いんですよ」(『熊本日日新聞』2001年5月21日。「再生へ有明海」第2部「三番瀬(下) 人工干潟の試み 膨大な費用…管理も難しく」)。

市川市も、多額の市税をつぎ込んで人工干潟をつくるのではなく、いま残っている貴重な三番瀬を保護することに力を注ぐよう求めます。

*鳥獣保護管理法は人工干潟造成を埋め立てと見なしている

鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、人工干潟造成を埋め立てと同じ行為とみなしています。同法にもとづく鳥獣保護区特別保護地区では、人工干潟造成も規制の対象になっているのです。

三番瀬保護団体は「三番瀬市民調査の会」を2003年に立ち上げ、市川市塩浜2、3丁目地先(猫実川河口域)で自然環境調査をつづけている。調査項目は生き物、塩分、アナジャコ巣穴数、酸化還元電位など。これまで動物179種(野鳥を除く)、植物19種を確認している。県がこの海域で実施した生物調査では、動物195種、植物15種が確認されている。そのなかには、県レッドデータブックに掲載されている絶滅危惧種が11種も含まれている。

|

【4】江戸川放水路干潟の活用を

|

*市の計画より10倍以上広い

市川市は、市民が海に触れられる場をつくるために人工干潟を造成するとしています。しかし、市川市内にある江戸川放水路の河口域には立派な自然の干潟が存在します。その広さは、市が計画している人工干潟の10倍以上です。河口域の環境や生き物は海(三番瀬)とほとんど同じです。

天気のいい休日は多くの市民や都民が訪れ、潮干狩りなどを楽しんでいます。

*放水路の干潟は生き物の宝庫

2024年6月19日放送のNHKテレビ「首都圏ナビ:てくてく散歩」は、江戸川放水路に広がる泥干潟をとりあげました。さまざまな生き物を映し、こう紹介しました。

-

「環境省の準絶滅危惧種に指定されている貴重な魚がここには山ほどいます」

「この干潟は生き物の宝庫となっていて、地域で親しまれている自然観察のスポットとなっています」

佐々木さんは、ヤマトオサガニ、チゴガニ、オオヨシキリ、コサギなどの生態も教えてくれました。

私たちは、自然豊かな三番瀬の一部をつぶして人工干潟をつくるのではなく、江戸川放水路の自然干潟を活用してほしいと市に要望しています。

市川市環境清掃部環境政策課発行『生物多様性いちかわ戦略』(2014年3月)から

江戸川放水路の自然干潟(河口干潟と泥干潟)

|

【5】人身事故の危険性

|

*明石市の大蔵海岸では陥没で女児が死亡

兵庫県明石市の大蔵海岸では、人工砂浜が突然陥没し、4歳の金月美帆ちゃんが生き埋めになって死亡しました。この人身事故では、人工砂浜の管理を担当していた国土交通省と明石市の職員計4人が有罪となりました。そのため4人とも失職です。

市川市塩浜2丁目の護岸前は水深の深いくぼ地です。そんな場所で人工干潟を造成したら同じような人身事故の発生も否めません。

千葉県が2023年11月に開いた三番瀬ミーティングでは、人身事故を危惧する意見が参加者からだされました。市川市はこう回答しました。

-

「県が塩浜1丁目護岸と2丁目護岸の境で実施した砂付け試験では、いまも砂が流出せずに残っている。これをモデルケースとして進めることにしている」

-

「県が砂付け試験をした場所は塩浜1丁目と2丁目護岸の境の角地だ。そこに砂を投入したら砂が流出しにくいということで試験地に選んだ。どのような生物が定着するかを調べることが目的だった。一方、市川市が人工干潟造成を計画している場所は角地ではない。波浪の影響を受けやすい海域だ。しかも水深が深い。砂付け試験箇所は砂があまり流出していないから塩浜2丁目の護岸前も大丈夫、というのは見当違いである」

が建てられている。肩に小鳥を乗せ、大蔵海岸で遊ぶ子どもたちを笑顔で見守っている=2023年11月15日撮影

2023年11月の三番瀬ミーティングでは、千葉市美浜区の人工海浜「幕張の浜」の惨状も事例にあがった。

「幕張の浜」は波浪によって砂浜が大きくえぐられ、高さ2m超の崖ができている。砂をいくら補給して

も侵食がつづくため、千葉県はとうとう砂の補給を中止した=2024年1月15日撮影

人身事故が危惧されるため、千葉県は「幕張の浜」での遊泳や水浴びを禁止した=同上

|

【6】結論ありきのモニタリング調査報告

|

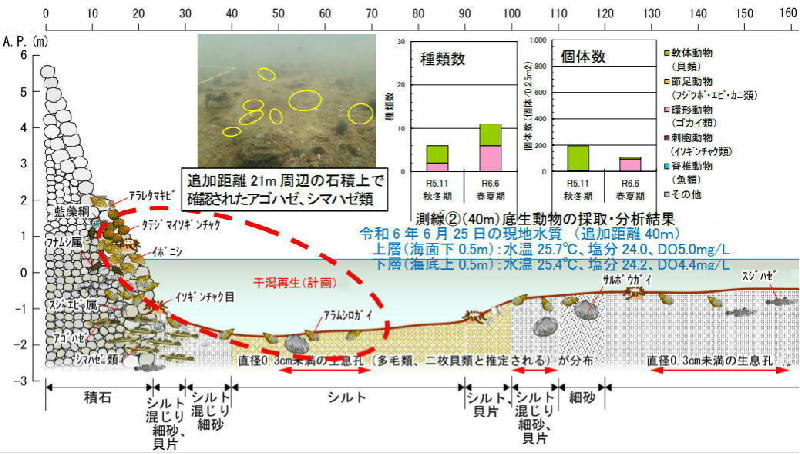

市川市は2024年11月、人工干潟造成事業(塩浜親水事業)に伴うモニタリング調査報告書を発表しました。干潟造成予定地は水深2m前後のくぼ地になっていて、底部では酸素濃度が低いとか、三番瀬のほかの区域よりも生物が少ないなどとし、「干潟再生により潮間帯生物の新たな生息場の形成が期待される」と結論づけています。

*調査結果は同じなのに、結論は真逆

人工干潟造成の予定地は、猫実川河口域の中で底生生物が比較的少ない区域です。このことは県のさまざまな調査結果でも明らかになっています。それは、対象地がくぼ地になっているからです。しかし、底生生物が比較的少ないとはいえ、生物相が豊かな猫実川河口域の一部です。

市川市のモニタリング調査でも、予定地でタテジマイソギンチャク、イボニシなどの潮間帯生物やシマハゼ類、チチブなどの魚類が確認されています。そこに航路の浚渫土を盛れば、これらの生き物は死滅します。さらに、市のモニタリング調査報告書のなかで水鳥の専門家はこう述べています。

-

「親水機能を目的とした干潟再生において、シギ・チドリ類の採餌場の創出効果は期待されない。澪筋部の海面を利用するスズガモやカンムリカイツブリは、人の立ち入りを警戒するため休息場の一部が小さくなる可能性がある」

市川市は、くぼ地ができた原因にはふれません。原因というのは、市川市が広大な干潟や浅瀬を埋め立てた際に塩浜2丁目護岸の前面をくぼ地にしたということです(前記)。

*浚渫土からの有害物質検出は隠ぺい

市は、市川漁港と漁場をつなぐ航路(澪筋)の浚渫土を人工干潟造成に用いるとしています。しかし、その浚渫土(底質土)から有害物質とダイオキシンが検出されています。このことが市の委託調査で明らかになりました。ところが、市はその事実を公表しません。有害物質やダイオキシンで汚染された浚渫土を搬入すれば、猫実川河口域全体の生態系に悪影響をおよぼします。

航路に堆積している土砂は酸素を含まない嫌気的環境になりやすく、ヘドロ状態になっている可能性が大です。それを浅海域に投入すれば、嫌気状態の泥分が流入し、底生生物にダメージを与えます。そのため、県が塩浜1、2丁目護岸の境の角で砂付け試験をおこなった際は、航路の浚渫土ではなく君津地域の山砂を使用しました。

*浚渫航路は青潮発生源の可能性が大

県は1996年から3年間、約6億円の費用をかけて「三番瀬補足調査」(市川二期地区・京葉港二期地区計画に係る補足調査)を実施しました。その結果概要にはこんなことが書かれています。

-

「局所的な青潮については、(略)市川市地先の船通しの澪筋等が発生起源となっている可能性がある」

(秋冬期調査:2023年11月12日、27日実施)

─市川市のモニタリング調査結果報告書(概要版)から─

|

【7】人工干潟計画を後押しする環境団体とは

|

*三番瀬埋め立て計画に賛成

市川市は、環境団体の「三番瀬フォーラム」も人工干潟計画に賛成していることを強調しています。実際に、同フォーラムは人工干潟計画を積極的に後押しています。

フォーラムは人工干潟計画についてこう述べました。「(市が推進する人工干潟造成によって)塩浜護岸一帯にかつての三番瀬干潟の自然環境を再生させるべきだ」(『千葉日報』2024年10月30日)。

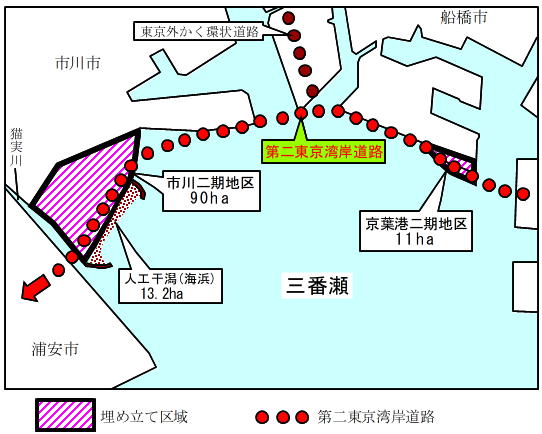

同フォーラムは、千葉県が1999年6月に発表した101haの三番瀬埋め立て計画(見直し案)にも賛成しました。その言い分はこうです。「面積と形状をみると、我々の対案と極めて類似したものになった」(『朝日新聞』1999年6月11日)。

101haの埋め立て計画は、三番瀬に第二東京湾岸道路を通すことが主な目的でした。それは計画図(下)を見れば一目瞭然です。フォーラムは、そんな埋め立て計画に賛成しました。しかもフォーラムは、堂本暁子県知事がこの埋め立て計画を白紙撤回したことを批判しました。

この三番瀬埋め立て計画(見直し案)は、三番瀬保全団体が白紙撤回を求める署名を30万人

集めるなどさまざまな運動をくりひろげた結果、2001年9月に白紙撤回となった

*ラムサール登録反対の意見書を提出三番瀬埋め立て計画に賛成

さらに三番瀬フォーラムは2010年5月27日、三番瀬研究会、日本野鳥の会千葉県支部(千葉県野鳥の会とは別団体)と連名で、三番瀬のラムサール条約登録に反対する意見書を県知事に提出しました。

同フォーラムは、以前から「今の状況で登録しましょうと言っているのは間違い」(『毎日新聞』2001年10月5日)と主張しています。ラムサール条約に登録されれば人工干潟造成などの開発が困難になるというのが反対の理由です。

*市川市から多額の業務を受託

フォーラムは、市川市から多額の業務委託費をもらいつづけています。その額は2003〜2009年度の7年間だけで計2114万9000円におよびます。

フォーラムが埋め立てや人工干潟造成に賛成している背景には、そのような事実があります。

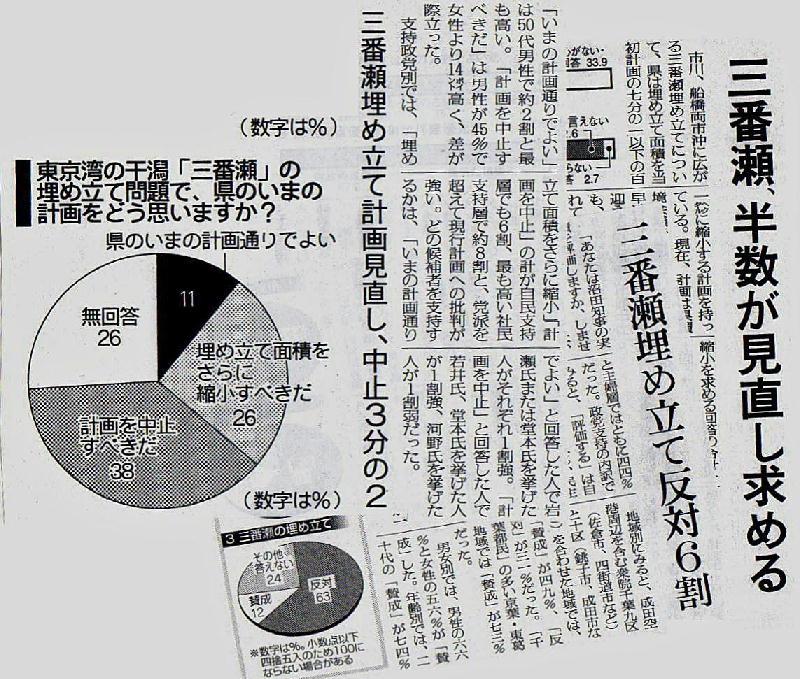

2001年春の千葉県知事選挙で朝日、読売、毎日の3紙がおこなった県民世論調査の結果。いずれも「三番瀬埋め立てに反対」「見直し

を求める」が過半数を占めた。選挙の結果、埋め立て計画の白紙撤回を唯一の公約に掲げた堂本暁子氏が当選し、計画を撤回した

★関連ページ

- 人工干潟計画中止を要請〜市川市長へ 三番瀬7団体(2024/8/19)

- 市川市の人工干潟計画はノー〜BS-TBS「噂の!東京マガジン」で訴え(2024/7/14)

- 人工干潟造成計画に批判相次ぐ〜千葉県主催の三番瀬ミーティング(2023/11/25)

- 市川市長選候補者が「三番瀬」公開アンケートに回答〜市川三番瀬を守る会が実施(2022/3/24)

このページの頭にもどります

「人工干潟」にもどります

「ニュース」にもどります

トップページ | 概 要 | ニュース | 主張・報告 | 行政訴訟 |

資 料 | 干潟を守る会 | 自然保護連合 | リンク集 |